谷川岳の基本情報と登山人気の背景

群馬県みなかみ町と新潟県湯沢町の県境に位置する谷川岳は、標高1,977メートルの双耳峰(トマの耳、オキの耳)として知られ、特に登山初心者から中級者、さらには本格的なクライマーまで幅広く人気を集めています。

ロープウェイを利用すれば標高1300メートル付近まで一気にアクセスできるため、日帰り登山や観光感覚で訪れる人も多く、年間の登山客や観光客は30万人以上と推定されています。

このように人の往来が多い山では、動物の生息状況も登山の安全に直結するテーマになります。谷川岳周辺にはニホンカモシカやニホンザルが生息していますが、熊についても一定の関心が寄せられています。

熊は谷川岳に生息しているのか?

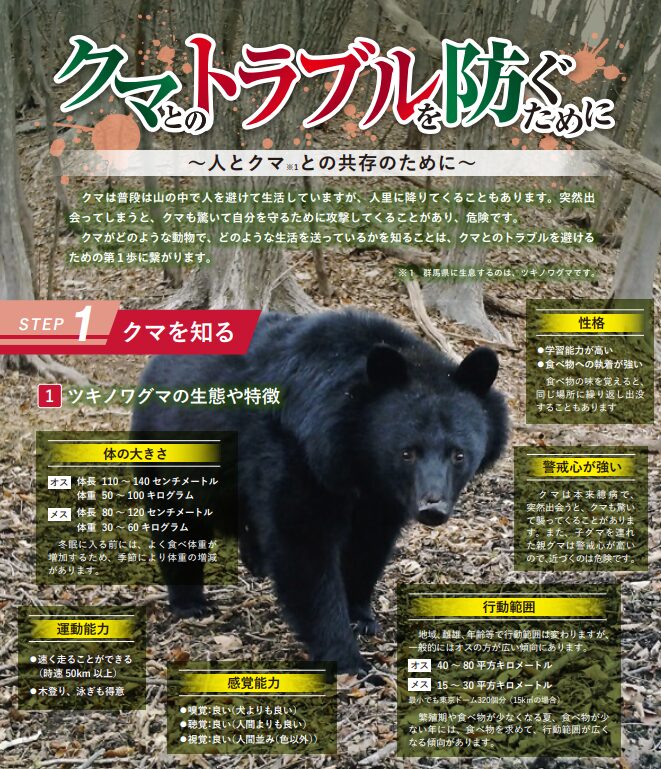

結論から言えば、「谷川岳周辺にもツキノワグマは生息している」と考えられています。ツキノワグマは本州に広く分布する野生動物で、群馬県や新潟県もその生息域に含まれます。特に、利根川源流域や魚沼の山地は森林資源が豊富で、ドングリや山の実など餌が豊富にあるため、熊にとっては暮らしやすい環境です。

一方で、谷川岳の主稜線やロープウェイ周辺の登山道では、熊の目撃情報は比較的少ない傾向にあります。理由は人の往来が多く、熊が自ら近寄ることを避ける習性があるためです。しかし、”少ない”というだけでゼロではありません。谷川岳山麓部や比較的人が少ない尾根道では熊に遭遇する可能性が残されています。

「熊に会う可能性は低いがゼロではない」

多くの登山者が気になるのは「実際に熊に遭遇する危険性はどのくらいあるのか?」という点です。谷川岳エリアにおいては、次のように整理できます。

- ロープウェイ・登山道の主要ルート(天神尾根、谷川岳ロープウェイ〜熊穴沢避難小屋〜山頂):人の往来が多く、熊が出没する可能性はかなり低い。

- 万太郎山、茂倉岳、一ノ倉沢など、谷川連峰全体に広がる奥地:人通りが減るほど熊の生息リスクは上がる。

- 山麓の林道・登山口周辺(特に朝夕):熊が餌を求めて出没する場合があるため、注意が必要。

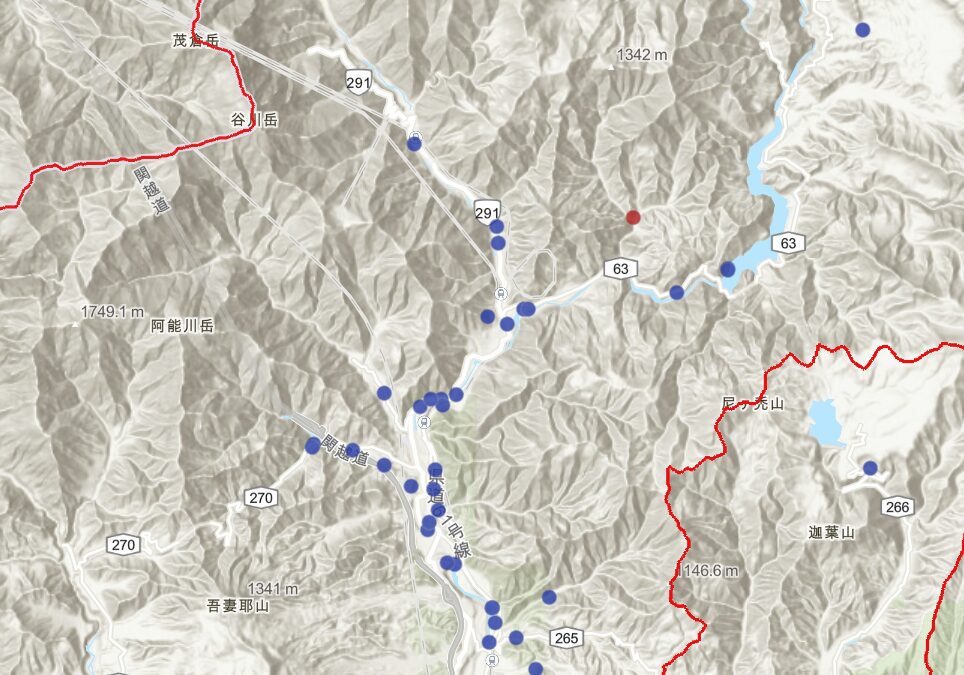

このように登山ルートや時間帯によってリスクは変動します。特に秋はドングリなどの実りが少ない年(いわゆる凶作年)には熊の行動圏が広がるため、人里や登山道に接近してくるリスクが増します。

熊に遭遇しないための事前準備

谷川岳を安心して登るためには、熊対策を意識することが大切です。以下に代表的な対策を挙げます。

- 熊鈴を携行する

登山道を歩く際に音を出すことで、自分の存在を熊に知らせることができ、不意の遭遇を避けられます。 - 話し声やラジオを活用する

単独登山では静かになりやすいため、意識的に声を出したり携帯ラジオを流すと効果的です。 - ゴミや食べ物を放置しない

熊を引き寄せる最大の要因は食べ物の匂いです。必ず持ち帰るか、適切に処理しましょう。 - 早朝や夕方の行動を避ける

熊は朝夕に活動が活発になるため、登山は明るい時間に行動するのが安全です。 - 地元の目撃情報をチェックする

登山口やビジターセンターでは熊の出没情報が掲示されていることがあるので、必ず確認しましょう。

万が一熊に遭遇した場合の対応

万全の対策をしても、熊と遭遇してしまう可能性はゼロにはなりません。その場合に落ち着いて行動することが重要です。

- 走って逃げない

熊は時速40kmで走れるため、人が逃げ切ることは不可能です。興奮させないことが最優先。 - ゆっくり後退する

熊に背を向けず、相手を見ながら少しずつ後退します。 - 大声で威嚇しない

相手を刺激すれば逆に攻撃されるおそれがあります。 - 熊撃退スプレーを使用(持参している場合)

至近距離での防御手段として有効です。

このような行動を知識として持っておくことで、実際に遭遇しても冷静な判断がしやすくなります。

パンフレット「クマとのトラブルを防ぐために」(A4ページ版) (PDF:3.32MB)

谷川岳登山における熊対策の実際

実際に谷川岳を訪れる登山者の多くは、ロープウェイを利用し天神尾根から山頂を目指します。このルートは賑わいがあり、熊が人前に出るリスクはとても低いです。そのため「熊鈴を鳴らす必要はほとんどない」と感じる人も少なくありません。

しかし、谷川連峰全体を縦走するような行程や、人の少ない登山口から入る場合には、状況が変わってきます。特に吾策(ごさく)新道や土樽側からのルートでは、人通りが少なく熊対策が必要とされています。

つまり「どのルートを歩くか」「どの時間帯に行動するか」で、熊への備えの必要度は変わるのです。

みなかみ町市街地でも熊出没あり

近年、みなかみ市街地周辺でも熊の出没が報告されています。以前は山奥に生息するイメージの強かったツキノワグマですが、エサ不足や人里への行動範囲の拡大により、住宅地や農地に姿を現すケースが増加。町内では朝夕の時間帯に目撃されることが多く、とくに秋は実りが少ない年に出没リスクが高まるとされます。

群馬県クマ出没マップ で確認すると、温泉街や車が多く通る国道でも目撃されております。下山後でも出没の可能性はあるということになります。

登山者が安心して谷川岳を楽しむために

谷川岳で熊のリスクを考えるとき重要なのは、過剰に恐れるのではなく、冷静に「リスクは低いがゼロではない」と認識することです。人気の天神尾根ルートを歩く分には熊の遭遇はまず考えにくいですが、縦走や奥地の山に足を伸ばす際は熊鈴や事前情報の確認が欠かせません。

谷川岳はその勇壮な岩壁や四季折々の自然、美しい高山植物などで多くの登山者を魅了する名峰です。適切な対策をとりながら、自然との共生を意識して登山を楽しむことが、結果的に登山文化を守り続けることにもつながっていきます。

- 谷川岳周辺にもツキノワグマは生息している。

- 人の多い天神尾根ルートではリスクは低い。

- 縦走や奥地では熊対策が必須。

- 熊鈴・食べ物管理・行動時間の工夫が大切。

- 遭遇した際は走らず冷静に距離を取る。

谷川岳登山で熊に気を付ける必要は「ルートと行動次第」で変わるといえるでしょう。必要以上に恐れることはありませんが、自然の中を歩く上で常に基本的な対策を心掛けておくことが、登山を安全で豊かな時間にするための知恵といえます。

コメント